|

|

Im Spiegel der Presse:

|

Einführungsvortrag

zur Ausstellungseröffnung Ingrid Redlich–Pfund „Auenlandschaften

– Farbräume“ Malerei-Grafik-Objekte von

Christine Helmerich im AmperVerband Eichenau am 10. März 2015 Ingrid Redlich–Pfund ist in der Steiermark geboren und lebt jetzt mit ihrer Familie im

Landkreis FFB, in Eichenau. 1989 erhielt sie den Kunstpreis

des Landkreises FFB Aus der Rede, die Reinhard

Fritz zur Eröffnung der Ausstellung von Ingrid

Redlich-Pfund im Üblacker-Häusl in München hielt, möchte ich ein paar Sätze

zur Malerfamilie Redlich übernehmen. Ingrid Redlich-Pfund entstammt einer Malerfamilie. Die Malerfamilie geht auf Carl Friedrich

von Redlich zurück, der 1823 in Bayreuth geboren wurde. „Warum entfloh Carl Friedrich

von Redlich aus der milden lieblichen Landschaft seiner oberfränkischen Heimat

und aus seiner biedermeierlichen Geburtsstadt Bayreuth in die vergleichsweise

wilde Gebirgslandschaft des Karwendels und des Ötztals?“ Ende des Zitats In den 1990 er Jahren

entstehen folgende Arbeiten: 1992 die Rauminstallation: „Fremd unter Deutscher

Flagge“ 1994 die Serie „Biotop 1 bis 6“ Zahlreiche Installationen

beschäftigen sich seit Jahren mit wichtigen Geo-politischen Themen. 2011 Weltwirtschafts-Gipfel: Ausverkauf Erde. 2012 Wasser: Wem gehört das Wasser? Ebenso 2012 Schlachtfeld Gewinnmaximierung: Ausverkauf Erde 2014 Landraub für Biosprit Diese Arbeit wurde von der

Stadt FFB angekauft. Und immer wieder das

elementare Thema Wasser. Schon in den 1990 er Jahren greift sie dieses Thema

verstärkt auf. Diese große Installation mit

dem Titel: Wasserfluss im Flusswasser

1992 1. Preis der Ausschreibung

„Kunst am Bau“ des Abwasser – Verbandes Amper Gruppe Die Rauminstallation von 6

Messingplatten in 1993 entstanden, die ebenfalls den Titel WASSERFLUSS IM

FLUSSWASSER trägt, ist eine Erweiterung der Installation aus 1992 und wird hier

und heute zum ersten Mal ausgestellt. 1.OG Zentrum Die Messingplatten stellen

einen lyrischen Text dar, sind ein beredtes Zeichen dafür. Der Text: WASSERFLUSS IM FLUSSWASSER WASSER IM WASSERFLUSSFLUSSWASSER FLUSS IM WASSERFLUSS FLUSSWASSER IM FLUSS WASSER IM FLUSSWASSERFLUSS FLUSS IM WASSERFLUSSWASSER FLUSS FLUSS FLUSS IM WASSER IM FLUSSWASSER Die Messingplatten wurden

später als Gussformen für Betongüsse verwendet. Diese wurden 1993 in der

Kulturhalle in Ingolstadt unter dem Titel: „Energie Objekte – Objekte Energie“, ausgestellt. Weiß in der Serie „Auenlandschaft“ Die Farbe „Weiß“ beschäftigt Ingrid Redlich-Pfund seit 3 Jahrzehnten. Sie zieht sich praktisch

wie ein „roter Faden“ durch ihre künstlerische Arbeit. Die stete Beunruhigung,

die der Umgang mit dieser Farbe, viele meinen einer Nichtfarbe, mit sich

bringt, kann nur jener verstehen, der mit der Subtilität dieser Farbe vertraut

ist. Diese Farbe, die wie keine andere das Licht einfängt und Schatten sichtbar

macht, die Farbe, die alle anderen begleitenden Farben und seien es noch so

zarte, zum Leuchten bringt. Diese Farbe, die beim Beschauer alle Assoziationen

zulässt, und trotzdem dem Maler nur Annäherung erlaubt, ist wie geschaffen für

die Darstellung der hier zu sehenden Auenlandschaften. In den Bildern „Auenlandschaft im Zeitraffer“ II bis VIII, entstanden

zwischen 2013 und 2014, 1.OG Zentrum und im Empfang, 1. OG, Druckerzentrum,

Drucker und Fax 2. OG und Sitzgruppe 2. OG wird der Umgang mit dem Weiß zur zwingenden

Notwendigkeit, bietet es der Künstlerin die Möglichkeit, eine suggestive Auensituation

entstehen zu lassen. Feine, unter dem weiß liegende Farbnuancen führen den

Betrachter in Phantasieräume, lässt Wasser, Schilf und Seebilder entstehen. Die Auenlandschaft als

hochsensibler Landschaftsbereich wurde in den Nachkriegsjahren an den großen

Flüssen, siehe Donau, fast ausgelöscht. Obwohl das Wissen über die

reiche Vielfalt der Flora und Fauna vorhanden war, verschwanden riesige Flächen

durch radikale Eingriffe, um Wasserkraftwerke zu bauen, bessere Befahrung mit

immer größeren Schiffen zu gewährleisten und die Uferregionen effektiver

bewirtschaften zu können. In den 2 Arbeiten, „Die Entdeckung des Himmels l und ll von

2013, 1.OG links werden in den

Auenlandschaften menschliche Figuren sichtbar. Figuren, die sich aufzulösen

scheinen, schwebend im Bildraum, der Stille lauschend und dennoch mit dem Hier

und Jetzt verbunden. Quanten und Lichte Himmel von 2010, 2. OG rechts Eine Arbeit, die vor Jahren

begonnen und dann 2010 fertiggestellt wurde. Keimende Landschaft l bis V von 2010, 2. OG rechts 5 Bilder, die in feinen

Farbabstufungen das Keimen in der Landschaft darstellen. Begegnung im Schilf lll bis lX von 2013, 1. OG links und 2. OG rechts Mit den Blindprägedrucken

zeigt Ingrid Redlich-Pfund in

überzeugender Weise, welchen Spielraum das Bearbeiten eines weißen Papieres, in

diesem Fall handgeschöpfte Büttenpapiere, ermöglicht. Das Blatt, in manueller

Weise, also ohne Druckerpresse gedruckt, lebt durch den Lichteinfall, dem Spiel

mit Licht und Schatten. Die Motive erinnern an kalligraphische Zeichen, dieser

Eindruck wird unterstützt durch den entstehenden Schatten. Durch die

Abwesenheit der Farbe, ruht die ganze Konzentration auf der Form, zugleich

vermittelt uns die Oberfläche des Papiers eine große Sinnlichkeit. Gelb Wir kennen sie alle, diese

magischen tiefgelben Rapsfelder. Wen faszinieren sie nicht. Ingrid Redlich-Pfund regen sie Jahr für

Jahr zu intensiven Bildern an. Als Farbe dem Weiß am Nächsten, nimmt auch das

Gelb in ihrem Oeuvre einen großen Raum ein. 2014/2015, Landschaft Senkrecht Gelb, 1. OG rechts, Landschaft Senkrecht Gelb/Rot, Gelb/Orange, 2. OG

links ist es die Farbe Gelb, die

als vorherrschendes Ausdrucksmittel benützt wird. Später kommt die Farbe Rot dazu. Die Darstellung der Landschaft

reduziert sich weiter, wir erkennen horizontale und vertikale Linien,

herbeigeführt durch „Einschnürungen“.

Die Schnüre sind aus nachwachsendem Material gefertigt, aus Bananenstauden und

Mais, bevorzugte Pflanzen zur Gewinnung von Biosprit. Gelb und Rot... nicht

zufällig gewählt, diese 2 Farben deuten zum einen auf die, von der Gluthitze

ausgedörrten Böden, als auch zum anderen, auf 2 große Mineralölkonzerne hin. Bildsäule: Begegnung im Schilf von 2014, 1. OG rechts,

vor der großen Monotypie Öl auf Leinwand (140/105) Wie schon in der barocken

Landschafts- Darstellung, leitet die Bildsäule unseren Blick in die Landschaft

hinein um dann den Blick in die Ferne zu führen. Acker-Land-Leben, I und II, Bildobjekte von 2014, 1.

OG Zentrum Acryl auf Leinwand und

Maisschnur Diese Arbeiten entstanden

anlässlich der Ausschreibung der Solidargemeinschaft: Brucker Land e. V. Thema: Brot & Land - Gestern – Heute – Morgen zum 20 jährigen Jubiläum mit

Ausstellung im Landratsamt FFB. Auf diesen Bildobjekten

gleitet das kräftige Gelb und Rot der schon besprochenen Landschaftsbilder, in

frisches Frühlingsgrün hinüber. Wachsen, grünen, das Aufgehen der Saaten,

frisches Wasser, jährlicher Zyklus der Natur. Natur und Landschaft, in der

Menschen leben, abzubilden und in idealer Form vor Augen zu führen, war schon

immer, zu beinahe allen Zeiten und Kulturen, ein Anliegen vieler Künstler.

Landschaften repräsentieren das „Natürliche“- oder das, was wir als „natürlich“

erachten. Im China des 4. bis 6.

Jahrhunderts hatte die Landschaftsmalerei einen höheren Stellenwert als die

Plastik. Schon damals wurde aber ein Grundzug der Landschaftsmalerei deutlich:

Kein Maler bildet wirklich nur das ab was er sieht, was alle Welt sieht. Also

ein realistisches Abbild...nein er malt, was ER sieht, nicht mit dem

fotographischen Auge der Kamera sondern mit dem, was er an Wissen, Empfinden

und subjektiven Vorstellungen mitbringt. Der chinesische Maler NI

TSAN, (1301 bis 1374) sagt: „ Ich male um meinen Gefühlen Ausdruck zu

verleihen. Warum sollte ich mich darum kümmern, was ich sehe.“ Landschaft war schon immer

Konstruktion und Erfindung in der Kunst. Landschaft als Gegenüber des

Menschen, als sein Kontemplationsraum, der die Seele spiegelt, ein solch

idealistisches Landschaftskonzept, greift nicht mehr. Landschaft als Potenz der

Zivilisation ist in der Zeit der Verdrängung, der Zwischenstädte und des

Agrobusiness längst eine gängige Formulierung. Heute sind wir wieder

sensibilisiert auf die Notwendigkeit, unsere Natur zu schützen, wir wissen,

dass sie wichtig ist als Erholungsraum für gestresste Städter aber nicht nur

das, sondern wir wissen auch, dass die Natur um ihrer selbst willen erhalten

werden muss. Wir wissen, dass eine

Trendwende notwendig ist, die Frage der Nachhaltigkeit muss immer und immer

wieder gestellt werden. Ingrid Redlich-Pfund bietet uns in ihren Arbeiten die Möglichkeit, sich wieder auf das

Sehen und auf den Blick hinter die Dinge einzulassen. Der Bildraum wird für den

Betrachter zum individuellen Erfahrungsraum, der sich öffnet, um allen Gefühlen

und Gedanken, Platz zu geben. Ingrid Redlich-Pfund gelingt es, trotz kritischer Thematik, ihren Arbeiten die Aura des

Geheimnisvollen und Positiven zu erhalten. Ich danke Ihnen für Ihre

Aufmerksamkeit. |

|

|

|

Seite R 6 Fürstenfeldbrucker SZ, Nr. 226, 1. Oktober 2003 Zum Nachdenken anregenDie Kunstpreisträgerin Ingrid Redlich-Pfund

Sie stuft sich als eine Künstlerin aus der Nach- Beuys- Generation ein: die Eichenauerin Ingrid Redlich-Pfund. Foto: Scheider Matisse war für sie ebenso prägend wie der Autor James Joyce; gleichzeitig stuft sie sich selber als eine Künstlerin aus der Nach- Beuys-Generation ein: die Eichenauerin Ingrid Redlich- Pfund. In jedem Fall aber schuf sie mit ihren Radierungen Werke, die Auszeichnungen, wie den Kunstpreis des Landkreises Fürstenfeldbruck, verdient haben. „Das Bild, für das ich 1989 den Kunstpreis erhielt; hieß Boccia", erinnert sich Redlich- Pfund. Eine zweifarbige Radierung, hergestellt nach einem verhältnismäßig komplizierten Plattenverfahren, die mittlerweile in der Neuen Pinakothek von Budrio hängt, der Partnergemeinde von Eichenau. Doch nicht nur die Technik der Radierung ist es, die Redlich-Pfund über viele Jähre gereizt hat; ebenso lang waren es auch die Themen, die in dem preisgekrönten Werk enthalten waren: die Bewegung und das Spiel. „Bewegung, das bin ich, damit identifiziere ich mich, nicht zuletzt auch, weil ich 35 Jähre klassisches Ballett machte", erzählt die Künstlerin.. Doch es ist nicht immer nur die" Bewegung von Körpern, auch fließendes Wasser beispielsweise fasziniert Redlich-Pfund, Wasserstrudel, die sich trennen, um Hindernisse herumfluten und wieder zusammentreffen, in einem ewigen Kreislauf. Das Spiel der Menschen miteinander ist dagegen etwas, das die Eichenauerin gerne bewahren möchte. „Ich habe den Eindruck, dass man sich wieder stärker auf die entscheidenden Werte besinnen muss in einer Zeit, die von einem zwanghaft schnellen Zeitrhythmus geprägt ist, in der Massenkommunikation beherrschend ist", erläutert sie. Ein Spiel wie Boccia gilt in Redlich- Pfunds gleichnamiger Radierung somit auch als Gegenstück zu den Drogen, die Gemeinschaft, Wärme und Zuneigung nur vorgaukeln. „Ich wollte schon immer mit meinen Radierungen, wenigstens einen Denkanstoß liefern, wenn ich auch die Welt nicht mit ihnen verändern kann", so die Eichenauerin. Ein Ziel, das sich Redlich-Pfund nicht nur für ihre Radierungen, sondern auch für ihre Malerei und ihre Installationen gesetzt hat, und mit dem sie regelrecht provozierend auf ihre Umwelt wirkt. „In der evangelischen Kirche in Eichenau habe ich zum Beispiel 1995 ein weißes Lichtkreuz ausgestellt, auf dem neben positiven Zeichen, wie dem Freiheitsstern, auch das Hakenkreuz und SS- Runen zu erkennen waren", erzählt sie. Es wurde von einigen Kritikern als skandalös bezeichnet, ihre Intention missverstanden. „Für mich war es durchaus schlüssig, denn abgesehen davon, dass das Hakenkreuz einst eine andere Bedeutung hatte, vereint das Kreuz selbst in sich solche Widersprüche wie Leiden , und Erlösung", findet Redlich Pfund. Die Farbigkeit des Kreuzes ist zudem etwas, das die Künstlerin auch weiterhin stark beschäftigt. „Mich reizt die Atmosphäre von Weiß, die Lichtelemente und die sich überschneidenden Farbigkeiten, die darin enthalten sind", so ihre Erklärung. Und so sei ihre Malerei in den vergangenen. Jahren, noch wesentlich intensiver geworden; meint Redlich-Pfund. „Denn nichts zu sein und dennoch sichtbar zu werden ist etwas, das mich zur Zeit am meisten interessiert", erklärt sie. An der Ausschreibung zum diesjährigen; Kunstpreis hat sie dennoch nicht teilgenommen. „Dafür werde ich in zwei Jahren ein großes Projekt in Italien machen, auf' das ich mich sehr freue", erzählt sie. Ann-Kathrin Horst |

||

|

Seite 4 / Süddeutsche Zeitung Nr. 25 FFB

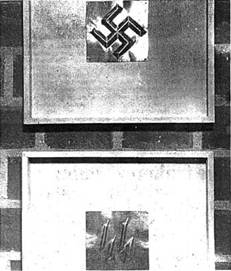

ÖSTLICHER LANDKREIS Mittwoch, 31. Januar 1996 Das umstrittene, mit NS- Symbolen bestückte Werk wird abgehängt / getrübtes Verhältnis zwischen Chor und Pfarrer? Eichenau - „Was dem Frieden dient“ evangelische Friedenskirche in mit diesem Thema setzt sich die evangelische Kirche anlässlich ihres 25 jährigen Bestehens auseinander. Unter dem Motto war auch die Ausstellung eröffnet worden - jetzt, knapp drei Wochen nach dem Ende dieser Veranstaltung, gerät eines der Objekte, das Lichtkreuz von Ingrid Redlich-Pfund, in das Kreuzfeuer der Kritik. Grund, das Kunstwerk, das nun in der Nähe des Altars hängt, enthält neben sieben anderen Symbolen ein Hakenkreuz und eine SS- Rune (wir berichteten).

NS- SYMBOLE IM KREUZ. In Eichenaus evangelischer Kirche herrscht Verärgerung über ein im Altarraum angebrachtes Kunstwerk. Photos: Günther Reger Von Judith Becker. Erst Sonntag vor einer Woche, kurz vor dem Gottesdienst, betrachteten drei der Chormitglieder das Kunstwerk genauer. Und entdeckten dabei die beiden Symbole aus der NS-Zeit. Ihre Reaktion: Sie weigerten sich, vor dem „Lichtkreuz" zu singen und wichen aus auf die Empore der Kirche, auf der sie ohnehin häufig musizieren. Die Versuche von Pfarrer Roland Mühlhaus, in seiner Predigt beschwichtigend auf die erhitzten Gemüter einzuwirken, missglückten. Seine Erläuterung, in dem Werk werde das Böse wie das Gute dargestellt, bezeichnet Chorsänger und Kirchenmusiker Christof Huhn nur als „theologischen Seiltänzertrick". Chormitglied Adolf Mohrweiß hatte sogar das Gefühl, Mühlhaus habe ihm und seinen Mit solche Symbolen des Schreckens und des Unheils hätten nichts in unserem Glaubenssymbol verloren, stellten gar eine Pervertierung" desselben dar. In ihrem „Lichtkreuz", sagt die Eichenauer Künstlerin selbst, werde in der Mitte die Weltscheibe, im unteren und im linken Bereich Symbole des Bösen wie das, Hakenkreuz, die Runen sowie auch das Schächer-kreuz und das Anarchiezeichen dargestellt. Im oberen und rechten Arm dagegen zeigt sie das Gute, in Form des Friedenszeichens „des Freiheitssterns und des Jerusalemkreuzes. Eine Form der Darstellung, die übrigens auch im Mittelalter üblich war: unten im Kreuz das Böse, der Teufel, oben das Lichte, das Göttliche. Die Künstlerin schreibt dazu in einer Interpretation, die neben dem Kunstwerk angebracht ist: „Im Zeichen des Kreuzes vereinen sich, die Extreme, insofern. das Kreuz als Symbol die Widersprüchlichkeit der Realität in ein übergreifendes Sinnzeichen zusammenfasst."Für Mohrweiß stellt die Verwendung der NS-Symbole in der Kirche auf alle Fälle einen Eklat dar. „Da kommt sehr viel hoch", sagt er. Und fügt entsetzt an, dass „der Dekan aus Fürstenfeldbruck beim Jubiläumsgottesdienst unter dem Hakenkreuz gepredigt hat". Unverständlich ist ihm die Haltung von Pfarrer Mühlhaus, der in der Öffentlichkeit, die eine Kirche darstelle, solche Zeichen zulasse. „Hier sollte sich die Staatsanwaltschaft drum kümmern", meint er und spricht Mühlhaus kurz darauf sein Misstrauen aus. Schließlich kämen immer weniger Menschen zum Gottesdienst seit Mühlhaus dort Seelsorger sei. Ob die verwendeten NS-Symbole der einzige Grund für den Streit sind, ist unklar. Gerüchte, dass das Verhältnis zwischen Chor und Kirchenmusik sowie dem Pfarrer ohnehin nicht das beste sei, werden zumindest von Oswald Wendung, Verbindungsmann zwischen Chor und Kirchenvorstand, teilweise bestätigt: „Wir haben den Eindruck, dass er nicht so angetan ist", da die Musiker „Leben und' Lebendigkeit hin einbringen". Der Vertrauensmann des, Kirchenvorstandes, Arnulf Thilenius,'; dagegen weiß angeblich ebenso wie Mühlhaus nichts von einer solchen grundsätzlichen Disharmonie. ! Wie dem auch sei: Das umstrittene Kreuz kommt weg. Mühlhaus hat bereits vor einiger Zeit alle Künstler schriftlich gebeten, ihre Werke abzuholen. Und er kann den Ärger auch nachvollziehen: "„Das Kunstwerk ist nicht leicht zugänglich." |

||

|

Seite

8 / Süddeutsche Zeitung Nr. 262 FFB

Dienstag,

14. November'1995

WAS

DEM FRIEDEN DIENT ist der Titel einer Kunstausstellung, die am Wochenende in

der Eichenauer SZ Montag 05.02.1996

Zum Bericht „Das Lichtkreuz diente nicht dem

Frieden" vom 31. Januar: Da sitzt man gottergeben und müde vor dem

Fernsehschirm und wartet darauf, dass der Wetterfrosch endlich einmal ein paar

Sonnen strahlen aufleuchten lässt, bei diesem Wetter - trist - traurig - trüb!

Aber nix is' mit einem Strahlenkreuz am Fernsehfirmament, statt dessen

leuchtet plötzlich ein Trumm Hakenkreuz auf goldenem Grund in die gute Stube!

Ja, spinnen die jetzt beim Fernsehen, was soll denn das? Allmählich hole ich wieder

Luft, harre der Dinge, die nun kommen müssen, und setze mich wieder hin. Aber

jetzt kommt's erst! Dieses Hakenkreuz mitsamt den SS-Runen hängt seit Wochen

in der evangelischen Kirche, ausgerechnet in Eichenau! Es handelt sich dabei

um ein Kunstwerk, hört und sieht man, um ein Lichtkreuz! Die weiteren

Informationen hole ich mir aus der „Süddeutschen", und was ich da lese,

veranlasst mich sowohl als Christenmensch aber auch als Bürgerin meiner

gebeutelten Seele Luft zu verschaffen.

Künstlerische Freiheit hin oder her, ein

Hakenkreuz gehört nicht auf das Heilzeichen der Christenheit. Im Kreuz ist

Heil für jeden Christenmenschen, aber nicht Heil Hitler. Als das Hakenkreuz

als Symbol verordnet wurde, begann das Unheil! Dieses Zeichen auf den

Längsbalken des christlichen Symbols zu setzen, dazu gehört schon eine

gedankliche Verirrung, wenigstens für mich! Über Kunst lässt sich bekanntlich

trefflich streiten, jeder soll seine künstlerischen Ideen ausleben in seinen

Werken, aber in einer Kirche hat ein solches Werk nichts zu suchen. Die Leute

vom Chor haben recht, in einem Sakralraum gehört so etwas nicht, da hilft auch

kein Herunterspielen des Vorganges. Hier handelt es sich nicht um Intrigen,

sondern um eine handfeste Tatsache, gottseidank haben sich aber viele ein

gesundes Gespür bewahrt und dies auch zum Ausdruck gebracht. Unerfindlich ist

nur, dass dieses Lichtkreuz (was ich übrigens auch für eine irrige Bezeichnung

halte im Zusammenhang mit Hakenkreuz und SS-Runen, bekanntlich gingen die

Lichter aus unter diesen Zeichen) solange in der Kirche hängen konnte, bis man

Anstoß daran nahm. Gewiss, die Welt wird nicht untergehen deswegen, aber

vielleicht wird man in Zukunft etwas mehr Fingerspitzengefühl und gesunden

Menschenverstand bei der Auswahl künstlerischer Exponate an den Tag legen und

auch die religiöse Empfindsamkeit mehr respektieren, trotz künstlerischer

Freiheit. Man stelle sich vor, dieses Lichtkreuz stünde an einer Straße! Die

Reaktionen der Bürger kann man sich ausmalen.

Alma Hagenbucher

Eichenau

SZ Montag 05.02.1996

Zum Bericht „Das

,Lichtkreuz' diente nicht dem Frieden" vom 31. Januar:

Als vor über zehn Jahren im ehemaligen

Freizeitenheim der evangelischen Gemeinde in Eichenau die Ausstellung „Kirche

unter dem Hakenkreuz" gezeigt wurde, an deren Vorbereitung und Durchführung

ich mitwirken durfte, wusste jeder schon vom Namen her - und damit

unmissverständlich , dass es sich um eine

Auseinandersetzung mit der kirchlichen Anbiederung an den NS-Staat handelte.

Freilich hatte auch Martin Niemöller und Dietrich

Bonhoeffer in diesem Rahmen einen Platz, um auch den - sehr schmalen -

Widerstand darzustellen. Anders, unglücklicher

scheint mir das „Kunstwerk" benannt, welches jetzt in Eichenau zu

(berechtigten) Emotionen führte. Wer in einem Werk ohne jede einschränkende

Darstellung NS-Symbole verwendet, darunter das als „Sonnen-Symbol" bekannte,

von den NS-Machthabern missbrauchte Hakenkreuz, und das ganze dann noch mit

„Lichtkranz" betitelt, der lädt gerade zu Missverständnissen ein. Nun kann

Kunst natürlich auch die gewollte Provokation zum Ziel haben, um den

Betrachter zur Auseinandersetzung zu zwingen. Sowohl die -nachgereichten -

Interpretationen wie die Beschreibung

durch die Künstlerin (auf einem Blatt neben dem

„Lichtkreuz") geben allerdings mehr einen erschreckend naiven Umgang mit

diesen zum Un-Heil gewordenen Symbolen wieder, als eine (nicht) erkennbare

kritische Auseinandersetzung.

Wer sich schon in der Bezeichnung an die alte

Symbolik (Sonnenzeichen/Lichtkreuz) ohne Fragezeichen anlehnt und dann noch

von „unten und links(!) sei das böse, oben und rechts(.*) sei das gute

dargestellt" spricht, lässt nicht nur jede Sensibilität im Umgang mit jüngster

schmerzlicher Vergangenheit vermissen, er muss sich auch geradezu berechtigte

und notwendige Kritik gefallen lassen.

Es ist gut, dass der Chor mit seinem (sehr

späten) Widerstand gegen das in Gold glänzenden Hakenkreuz (und die goldenen

SS-Runen) an die gute und beispielhafte Tradition des Freizeitenheimes in

Eichenau angeknüpft und damit (hoffentlich) eine

Wiederholung in vergleichbarer unsensibler Form unmöglich gemacht hat!

Nicht jede Kunst verdient dieses Prädikat, wirkt

eher an den Haaren herbeigezogen und „künstlich"! Gut, dass dieses

„Lichtkreuz" die Friedenskirche in Eichenau nicht

mehr verdunkelt!

Carl-Wolfgang Holzapfel Puchheim SZ Montag 05.02.1996 Leserbrief

Zum Bericht „Lichtkreuz diente nicht dem

Frieden" vom 31. Januar: Die Aufregung um das

„Lichtkreuz" der Künstlerin Ingrid Redlich-Pfund verstehe ich nicht. Die Art,

wie sie ihr Werk erklärt, finde ich verständlich. Das Böse war und wird immer

Bestandteil unseres Lebens sein. Dass sie als Symbolik für das „extrem"

Schlechte beziehungsweise Böse das Hakenkreuz beziehungsweise die SS-Rune

wählte, ist für mich nachvollziehbar, weil dadurch das Unmenschliche, das

Schlechte oder Böse ganz stark ins Bewusstsein tritt. Die weitere Erklärung,

dass das Gute durch Symbole über dem Bösen steht, es damit beherrscht, finde

ich ebenfalls einleuchtend.

Mit diesen Gedanken ausgestattet, kann man

„dieses" Kreuz vielleicht als Ausdruck gelebter „Realität" sehen: Nicht nur

Gutes ist allgegenwärtig, sondern auch das Böse -das Kreuz in dieser Form aber

als Hoffnungsträger: Das Gute steht über dem Bösen und ist imstande, es zu

besiegen. Gertraud

Konradt, Germering Symbol für eine unüberbietbare Form von Grausamkeit in unserem Jahrhundert SZ Montag 05.02.1996

Zum Bericht „Das Lichtkreuz dient nicht dem

Frieden' vom 31. Januar: In Ihrem Bericht zeigt sich Herr

Mohrweis entsetzt, dass „der Dekan von Fürstenfeldbruck beim

Jubiläumsgottesdienst unter dem Hakenkreuz gepredigt hat". Dazu möchte

besagter Dekan folgendes bemerken:

1.

Ich habe nicht „unter denn

Hakenkreuz" gepredigt, sondern vor einem relativ kleinen, unaufdringlichen

Kreuz, das von Ingrid Redlich-Pfund, Kunstpreisträgerin unseres Landkreises,

gestaltet und der evangelische Gemeinde Eichenau

für eine Ausstellung überlassen worden ist. Auch bevor ich mich darüber

informiert hatte, dass die Künstlerin über jeden Verdacht

rechtsextremistischer Einstellungen erhaben ist, hat mir das Kreuz zu solchen

Missverständnissen keinen Anlass gegeben.

2.

Es ist sehr verdienstvoll, dass

sich die evangelische Gemeinde Eichenau mit

Pfarrer Mühlhaus um die Begegnung" von Kirche und

Kunst bemüht und dazu immer wieder Ausstellungen durchführt. Sie sollten sich

durch die jetzigen Auseinandersetzungen darin nicht beirren lassen.

Kunst darf und soll Denk-Anstöße geben. Wenn es

manchmal allein bei den Anstößen bleibt, liegt das nicht immer an der Kunst.

Auch ohne die Interpretation der Künstlerin und ohne Expertenwissen erschließt

sich der Sinn des „Lichtkreuzes" von Frau Redlich-Pfund dem unvoreingenommenen

Betrachter relativ leicht: Das Kreuz ist ein Symbol, das - wie jedes große

Symbol - Widersprüche vereinigt, Leiden und Erlösung, Schuld und Vergebung,

Grausamkeit und neues Leben, Erde und Himmel. Die Künstler früherer

Jahrhunderte waren nicht zimperlich, auch die Schattenseiten unserer Welt

darzustellen, zum Beispiel die Grausamkeit, die Christus durch die Machthaber

seiner Zeit am Kreuz erleiden musste. Hakenkreuz und SS-Runen sind in diesem

Kreuz zu Symbolen für eine unüberbietbare Form von Grausamkeit in unserem

Jahrhundert geworden; durch die Symbole konnte die naturalistische Darstellung

von Grausamkeit vermieden werden. Sie sind integriert in ein Kreuz, das auch

die andere Seite gleichgewichtig und ebenfalls in Symbolen zum Ausdruck

bringt: Licht, Erlösung, Frieden, positive Visionen.

4. Es fällt mir schwer, Zugang zur Aufgeregtheit

der Kritiker zu finden. Wenn jemand leidvolle Erfahrungen im „Dritten Reich"

gemacht hat oder ihn die Leiden anderer in dieser Zeit tief bewegen, ist es

menschlich natürlich verständlich, wenn allein das Vorhandensein eines

Hakenkreuzes oder einer SS-Rune als Provokation wirken kann. Aber irgendwann

sollte auch die Frage folgen, in welchem Zusammenhang und mit welcher Absicht

so eine Darstellung erfolgt; hinzu kommt,

daß Kunst sich in der Regel auch des Mittels der

Verfremdung bedient. Im Kontext der Gesamtdarstellung wird hier das Hakenkreuz

zum Kreuz unserer Zeit - aufdek-kend, wozu

Menschen fähig sind, erschreckend, entlarvend, provozierend, mahnend. Die

Tragik der gegenwärtigen Auseinandersetzung besteht darin, dass Künstlerin und

Kritiker sich in der Einschätzung jener Vergangenheit einig sein dürften und

doch nicht zusammenkommen. Oder vielleicht doch noch?

5. Mir ist nicht eindeutig klar, was die

Kritiker eigentlich bezwecken. Wenn sie nach dem Staatsanwalt rufen und davon

reden, der Dekan habe „unter dem Hakenkreuz" gepredigt, klingt das, als

wollten sie - die Gemeinde? den Pfarrer? mich? die Künstlerin? - einer

rechtsextremistischen Schlagseite bezichtigen. Das wird so natürlich nicht

behauptet, aber gerade das Unterschwellige an diesem Vorgang stört mich.

Oder besteht der Stein des Anstoßes allein

darin, dass ein christliches Symbol, das Kreuz, durch die inkriminierten

Symbole sozusagen „geschändet" wird? Wie steht es dann aber mit der

grausam-realistischen Kreuzigungsszene eines Matthias Grünewald oder den

Teufels- und Dämonendarstellungen eines Hieronymus Bosch? Wenn auch nicht in

einem künstlerisch verantworteten Kontext ein Hakenkreuzsymbol in einem

sakralen Kunstwerk auftauchen darf, müssten wir konsequenterweise auch alle

Teufelsdarstellungen aus den Kirchen verbannen. Provozierend war christliche

Kunst schon immer - bei den alten Meistern haben wir uns daran gewöhnt. In der

modernen Kunst gibt es weit Provozierenderes als das Lichtkreuz in Eichenau,

auch in der christlichen Kunst. Künstlerische Freiheit hat eine lange

Tradition. Manchmal ist sie schwer zu akzeptieren. Insgesamt ist sie aber

unaufgebbar -gerade angesichts unserer Geschichte.

Ulrich Finke, Dekan

Evang.-Luth.

Dekanat Fürstenfeldbruck Verwendung des Hakenkreuzes ist stets unangebracht Fürstenfeldbrucker SZ Montag 05.02.1996, Leserbrief

Zum Bericht „Das .Lichtkreuz' diente nicht dem

Frieden" vom 31. Januar:

Natürlich gehört das „Böse" zum „Ganzen", das in

sich „widersprüchlich" ist. Und natürlich konnte das Mittelalter - das die

Welt anders sah als unsereiner - das Zeichen des „Bösen" ins Kreuz

integrieren. Frühere Jahrhunderte hatten eine andere Sensibilität fürs

Heilige. Unsere Epoche hingegen ist - das betrifft auch die Kirchen -

„säkularisiert"; und zur Vorstellung einer säkularisierten Welt gehört es, das

„Böse" nicht einer heilsgeschichtlichen „Ur-macht" zuzuschreiben, sondern zu

begreifen, dass es von uns „erzeugt" wird.

Bereits der heilige Augustinus sprach übrigens

schon davon, dass das „Böse" kein eigenes Sein aufweise, sondern in einer „privatio

boni", einem Mangel an Gutem, bestehe. Auch wenn

erst das Kreuz diesen Mangel behebt, brauchen seine Zeichen nicht in ihm

vorzukommen: Als Kreuz allein bleibt es schon immer vollkommen: ein indirekter

Hinweis auf das, was mit ihm prinzipiell überwunden ist.

Was Ingrid Redlich-Pfund angefertigt hat, bleibt

etwas Ausgedachtes, etwas Spitzfindiges, etwas Konstruiertes mit Bezugnahme

auf eine Zeit, die nicht die unsrige war. „SS-Rune" und „Hakenkreuz" sind in

jeder Konstellation unangebracht, skandalös - zumal

aber dann, wenn ihre „Berechtigung" erst noch (historisch) erklärt werden

muss, damit sie „richtig" verstanden werden.

Historische Bildung ist vonnöten, gewiss. Doch

sie muss manchmal einsehen, dass sie an Grenzen stoßen, dass sie unzuständig

sein kann. Wollte jemand darauf verweisen, dass das „Hakenkreuz" (im Sanskrit

„Swastika" oder „heilbringendes Zeichen") in vielen alten Kulturen als

heiliges Zeichen vorkommt (etwa als Sonnenrad), hätte er sicherlich recht;

doch das änderte nichts daran, dass dieses Zeichen von den Nazis ungültig

gemacht wurde - auch das ist „Geschichte". Es darf nicht mehr vorkommen,

Geschichte hin, Geschichte her, Bildung hin, Bildung her. Und so verhält es

sich eben auch mit dem Verweis auf mittelalterliche Kreuze, in die das „Böse"

einbezogen war. So geht es, gerade aus geschichtlichen Gründen, nicht mehr.

(Aber nun doch noch ein Stück historisches Bildungsgut: An mittelalterlichen

Domen waren die Teufel oder Dämonen außen

angebracht - etwa als Wasserspeier.

Wilhelm Hock Gröbenzell Zuschriften unter

„Leserbriefe" stellen' keine redaktionelle Meinungsäußerung dar. Die Redaktion

behält sich außerdem jederzeit das Recht auf Kürzungen vor. Um Missbrauch

vorzubeugen, werden Leserbriefe künftig ohne die Anschrift der Schreiber

veröffentlicht. Die Adressen sind der Redaktion bekannt. Friedenskirche

Eichenau Streit wegen NS Symbolen

Eichenau - Unfrieden ist in Eichenaus

evangelischer Kirche ausgebrochen. Stein des Anstoßes: ein, Kunstwerk im

Altarraum, das Symbole der NS-Zeit enthält. Wie jetzt

bekannt wurde, entbrannte der Ärger Sonntag vor einer Woche. Seit dem weigert

sich der Kirchenchor vor dem „Lichtkreuz" der Eichenauer Künstlerin Ingrid

Redlich- Pfund zu singen und dort das Abendmahl einzunehmen.

Schon seit gut zwei

Monaten hängt das laut der Künstlerin mit Symbolen des Guten und des Bösen

bestückt ist, an jenem Platz. Angebracht wurde es im November anlässlich einer

Ausstellung zum 25jährigen Bestehen der Friedenskirche. Deren Motto: „Was dem

Frieden dient." Erst jetzt entflammte der Streit um das einzige noch nicht

abgenommene Werk. „Es ist peinlich", bekennt

Chormitglied und Kirchenmusiker Christof Huhn, aber

der Chor habe erst am Sonntag, dem 21. Januar, entdeckt; dass das

Lichtkreuz auch ein Hakenkreuz und eine SS-Rune enthalte.

Total geschockt und entsetzt", so sagt Huhn,

hätten einige Chormitglieder daraufhin beschlossen, nicht mehr an ihrem

angestammten Platz zu musizieren, da das Kunstwerk eine „Pervertierung unseres

Glaubensymbols" darstelle, indem das „Symbol des Teufels und des Bösen"

darin dargestellt werde. Adolf Mohr weiß, ebenfalls beim Chor,

attestiert: Die SS-Rune „hat die SS-Standarte

bec |

||

|

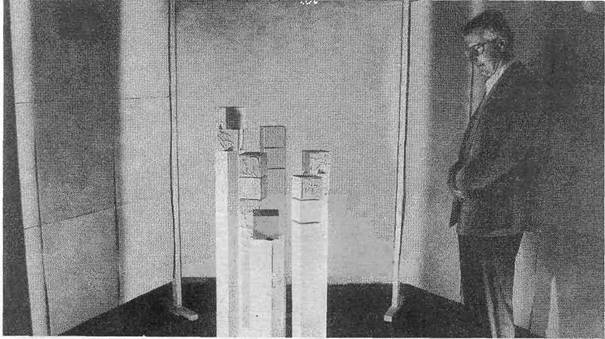

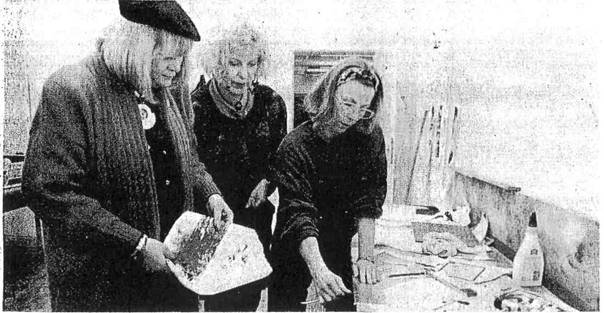

SZ Ausgabe Süd 25. Mai 1995 Lässiges und NachdenklichesMalerin Ingrid Redlich-Pfund stellt in Grünwald aus

INGRID

REDLICH-PFUND erklärte in Grünwald die Arbeiten in ihrer Ausstellung, hier

neun Betongüsse mit einem Schriftrelief „Erstarrte Wasserkraft".

/Photo:

Schunk Grünwald - Auf Einladung des Grünwalder Kunstforums stellt die Architektin und Malerin Ingrid Redlich-Pfund eine Auswahl ihrer Arbeiten im Bürgerhaus aus. Es sind Zeichnungen, Reliefs aus getriebenem Metall, Blinddrucke und eine Assemblage, die, wie auch die anderen Arbeiten, zum Verständnis für Leben und Natur hinführen will. „Elementare Bewegungen" nennt die Künstlerin großformatige Arbeiten auf Papier, die im manuellen Prägedruck mit Darstellungen im Charakter von Zeichnungen versehen worden sind. Es sind durchweg großzügig-lässige Silhouetten von Frauenkörpern. Durch das Weiß in Weiß und die etwas manirierte Linienführung bleibt es eher bei der vordergründigen Botschaft von Ästhetik und Harmonie. Die Zeichnungen dagegen, durchweg Tusche auf Papier, und die Materialbilder aus Metallplatten, die mit einem Netzwerk von handgetriebenen Linien versehen und bemalt sind, geben einer eigenwilligen Interpretation der energetischen Schwingungen der Natur Raum. Geht es konkret um Gras? Geht es um die tänzerischen Rhythmen einer stets in Bewegung befindlichen und stets schöpferischen geistigen Struktur? Die Assemblage ist ein Stille-Raum, gebildet aus hellen Platten, die ebenfalls solche kürzelartigen Strukturen tragen, und eine Säule aus würfelartigen Elementen. Dieses Objekt wie auch die Ausstellung insgesamt verlangt die Bereitschaft des Betrachters zum meditativen Einlassen und eine hintergründigere Sicht, als sie die schnelllebige Zeit in der Regel zulässt. Vielleicht hat sie deshalb in diesem häufig begangenen, offenen Foyer den rechten Platz. Vielleicht auch nicht. INGRID ZIMMERMANN

|

||

|

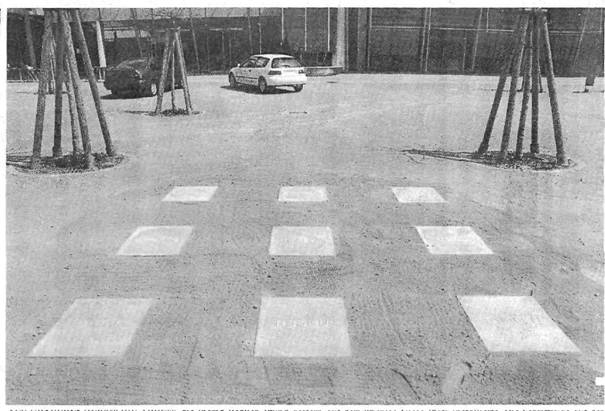

Seite 4 / Süddeutsche Zeitung Nr. 101 FFB GERMERING Mittwoch, 3. Mai 1995

„AUS GRÄBERN" HEISST DIE ARBEIT, die Ingrid Redlich-Pfund gestern auf dem Therese-Giese-Platz installierte. Die Schriftzüge auf der rechteckigen Anordnung von Betonplatten erscheinen seitenverkehrt: Vater - Mutter - Stock - Steine - Opfer - Brot - Heimat - Unser - Land. Die Platten wurden in Sand verlegt, der vom Bauhof angefahren wurde. Die Installation ist Teil einer Initiative, die Ingrid Redlich-Pfund mit der Germeringer Künstlerin Constanze Wagner, die gestern daneben zwei Kreuze aufstellte, in Gang setzte. Am Freitag, 5. Mai, sind an den Erinnerungskunstwerken zum 50sten Jahrestag der Beendigung der Nazi-Greuel zahlreiche Aktionen geplant. Photo: Ortwin Scheider

|

||

|

Welt

der Frau 2 / 93 Seiten 30-31

Ingrid Redlich-Pfund will mit Rauminstallationen den

Betrachter zu einem Teil ihrer Kunst werden lassen. Kunst be- greifbar machen von Michaela Pfaffenwimmer

Ingrid Redlich-Pfund demonstriert die Beweglichkeit ihrer Skulpturen. „Mein

Hauptinteresse gilt der unterschiedlichen Darstellung von Bewegung",

erklärt die 45jährige Künstlerin Ingrid Redlich die

Triebkraft für ihre Arbeit. Jeder Mensch ist in ständiger

Unrast auf der Suche nach Erkenntnis, auf der Suche nach dem Sinn des

Daseins schlechthin, denn wir leben in einer Gegenwart, die einem sich

mehr und mehr beschleunigenden Zeitrhythmus unterworfen ist". Bewegung

ist im weitesten Sinn zu verstehen: „Wenn ich fließendes

Wasser betrachte, sehe ich Wellen und Strudel, die sich vereinigen und

wieder trennen. Sie sind keine unabhängigen Gebilde, sondern Teile

einer ganzheitlichen Bewegung."In allen ihren Arbeiten versucht Ingrid

Redlich, Bewegung in Kunst umzusetzen. Deshalb gehören Tanz und

Musik ebenso zu ihrem Leben, sind wie Quellen, aus denen sie als

Künstlerin schöpfen kann. Seit fast 30 Jahren tanzt sie

Ballett, 13 Jahre hat sie Klavier gespielt. An ihren

Körperbewegungen, kraftvoll aber zugleich graziös, an der

geraden Haltung spürt man das jahrelange Training. Aus ihrer

Balletterfahrung entstehen immer wieder neue "Skizzenblätter", mit

denen sie versucht, tänzerische Bewegungsabläufe in Linien

und Flächen festzuhalten.

Ständig in Bewegung

Ingrid Redlich ist in Österreich geboren und

lebt seit 1988 in Eichenau bei München. Dass sie Künstlerin werden wollte,

hat sie schon sehr früh gewusst. Da gab es als Vorbild eine Tante Mia,

Urgroßmutter Wilhelmine Redlich, eine bekannte Malerin, den Urgroßvater

Josef und den Ururgroßvater Karl Redlich, beide Aquarellmaler und

Lithographen. Von diesen Vorfahren aus der väterlichen Verwandtschaft stammt

wahrscheinlich auch ihr Talent. Vorerst aber fügte sie sich dem Willen ihre

Eltern, „etwas Ordentliches" zu lernen, und absolvierte an der Höheren

Technischen Lehranstalt Innsbruck ein Hochbaustudium. Nach mehrjährigen

Aufenthalten in Italien, England und Spanien ließ sie sich gemeinsam mit

ihrem Mann in Deutschland nieder und besuchte Zeichen- und Malkurse an der

Volkshochschule in Essen. Trotz ihrer beiden kleinen Kinder und einem

Ehemann, der beruflich viel auf Reisen war, begann Frau Redlich, an der

Folkwangschule in Essen Malerei und Graphik zu

studieren. Über die Europäische Akademie in Trier belegte sie Kurse bei den

Professoren Gassmann (USA), Guiffret

(Frankreich) und Allen (England). Ihrem Sohn und ihrer Tochter zuliebe

stellte sie die künstlerische Arbeit hinter die Mutterpflichten zurück.

Obwohl sie die gedankliche Beschäftigung mit einer künstlerischen Idee

tagsüber nicht losgelassen hat, verlegte sie die Arbeit in die Abendstunden.

Heute ist das anders. Im Haus ist es ruhig

geworden. Der Sohn studiert in München und die jüngere Tochter lebt nicht mehr

daheim. Ingrid Redlich ist mit ihrem Atelier vom Dachboden, der zu beengend zum

Arbeiten war, in den großen Kellerraum

übersiedelt, der mit Neonröhren taghell erleuchtet werden kann. Sie

braucht und genießt die Ruhe zum Arbeiten. Eine Arbeit, die Ausdauer, Disziplin

und Kontinuität verlangt.

Veränderungen darstellen

In der Küche hängt ein in grellen, bunten Farben

gehaltenes Ölbild der Künstlerin aus vergangenen Jahren. Die Farbradierungen an

den Wänden im Wohnzimmer und die gedruckten Pastellvariationen haben in

zahlreichen Ausstellungen große Beachtung gefunden. Die Künstlerin sieht sich

aber in diesen Bildern nicht mehr. Die Zeit der Farben ist vorbei. Dem Weiß in

ihren Aktbildern stellt sie jetzt ihre schwarzen Skulpturen gegenüber.

Sie hat sich verändert und deshalb seit einiger

Zeit einer völlig anderen künstlerischen Ausdrucksform zugewandt. Nicht zuletzt

als Ventil für Auswirkungen von schweren Krankheiten in ihrer Familie, die sie

am meisten belastet haben, Veränderungen

für die Familie brachten, und mit denen jedes Familienmitglied

auf seine Weise umgehen lernen muss.

Als Rückzug aber zugleich als Befreiung beschreibt

sie ihren vierwöchigen Arbeitsaufenthalt im Kloster Fürstenfeld in

Fürstenfeldbruck im vorigen Jahr. In der in diesem Kloster eingerichteten

Kulturwerkstatt hatte sie die Möglichkeit, den kargen Raum - weiße Wände und

romanische Rundbögen - zu bearbeiten. „Es war für mich wie eine Klausur.

Abgeschirmt, kein Telephon. Ich war im

Raum und mit dem Raum allein. Ein bildender

Künstler denkt, bringt seine Gedanken zum Ausdruck, indem er arbeitet. Man redet

nicht darüber, man macht es." Das Resultat dieses einmonatigen

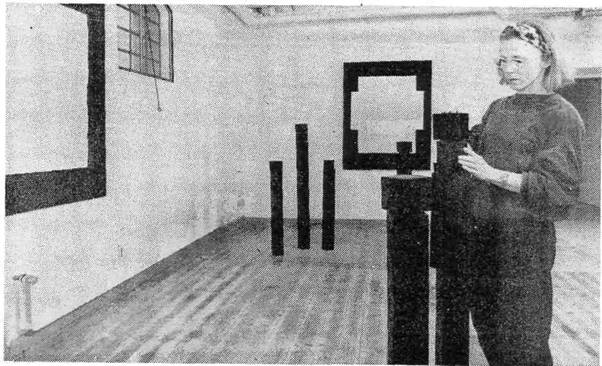

Klosteraufenthalts war ein Bilder- und Skulpturen-Szenario im Raum: sieben

schwarze Stelen, das sind freistehende, mit Inschriften versehene Säulen, drei

Bilder aus naturweißem Büttenpapier mit graphisch streng angeordneten

Buchstabenreliefs - und sonst nichts.

Alles ist Bewegung

Ihre Werkstatt im Kloster wurde für Besucher

geöffnet. Der Besucher konnte die schwarzen Holzsäulen der Rauminstallation

berühren, an den beweglichen oberen Teilen der Stelen drehen, mit der Hand über

die Landschaften, die Buchstaben an ihrer Oberfläche streichen.

Jeder, der den Raum betrat, hat sogleich versucht,

die auf drei Bildern angeordneten Buchstabenreihen zu entziffern. Farblose

Buchstabenreihen, in denen der Betrachter vergeblich nach sinngebenden

Beziehungen der Buchstaben, nach

Wörtern Ausschau gehalten hat. Wo liegt dieses Rätsels Lösung? Die

Künstlerin las Zeile für Zeile, von links

nach rechts, von rechts nach links, Buchstaben flössen ineinander. Ingrid

Redlich demonstrierte eine in Einzelteile

zerlegbare, eine zerstreute Sprache, in der es keinen Anfang und kein

Ende gibt. Keine Hierarchien der Buchstaben und keine Buchstabenreihe, die nicht

umgekehrt betrachtet werden kann. Diese

Letternbilder stellen somit letztlich unser Zeichensystem in Frage: die

Sprache. Ein Raum, in dem die Künstlerin

auf Farbe verzichtet hat, war entstanden. Ein Raum, in dem Schriftzeichen

ihre Bedeutung verlieren. Und sich der Besucher drastisch mit dem Wesentlichen

des Raumes konfrontiert sieht: einem Sturz ins Leere, wenn äußerliche Formen und

Ästhetik keinen Sinn mehr ergeben, und der Mensch

gezwungen ist, sich mit den inneren

Werten auseinanderzusetzen.

Eine ähnliche

Rauminstallation entstand für eine

Ausstellung im Landkreis Fürstenfeldbruck. Eine religiöse, philosophische

Auseinandersetzung mit dem Tod unter dem Titel „Tod,

Todesengel, Jenseitsfahrt". Die

Beschäftigung mit dem Tod war für die Künstlerin Aufwühlung und

Beruhigung zugleich, den Tod als Teil des Lebens akzeptieren zu lernen, ihn

„selbst-verständlich" zu machen. Dieses Prinzip liegt allen

Werken der Künstlerin zugrunde. „Denn Kunst darf nicht künstlich' sein, sie muss

natürlich, leicht und klar wie Wasser sein, so elementar, so selbstverständlich,

so beweglich wie Wasser sein." |

||

|

Seite 4 / Süddeutsche Zeitung Nr. 97 FFB Kultur Mittwoch 28. April 1993

Ausstellung Amper-e

Die Künstlerin sagt: In meiner Arbeit "Energieraum" geht es um das Erspüren von Frequenzen der Wahrnehmung, auf denen innerhalb einer ordnenden Rhythmik und gegensätzlicher Spannungen der Energiestrom fließt. Die sechs Stelen, in sich selbst ruhend jedoch beweglich, bilden jede für sich eine dynamische Einheit und stehen sowohl untereinander in Beziehung, als auch in ihrer Gesamtheit zum Ganzen des Raumes. Dieser hat die Form einer Wabe, deren sechste Seite geöffnet ist und bildet einen Resonanzraum für die Stelen und ihre beweglichen Elemente. Ziel meiner Arbeit ist es, kosmische Energien hereinzulassen, eine positive Aufladung von Bewusstseinsströmen und eine Ausdehnung nach innen zuzulassen. Eine Loslösung von Zwängen und Rollen, eine Auflösung von Raum und Zeit ist das Ziel und kann als Gegensteuerung zur Überfrachtung mit negativem Gedankengut durch die potenzierende Wirkung der Massenmedien verstanden werden. Jeder einzelne von uns ist in der Steuerung seiner Energien frei

. |

||

|

Samstag/Sonntag, 8./9. Mai 1993 FFB Kultur

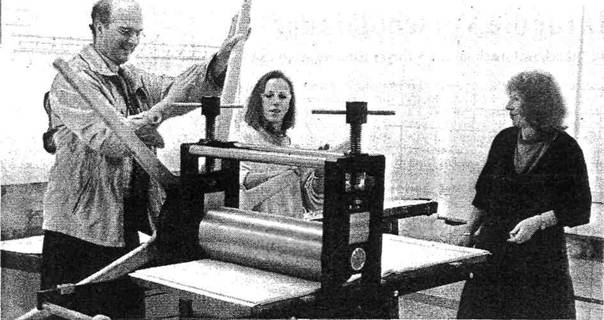

SEIT DONNERSTAG IN BETRIEB: Die Radierpresse in „Haus 10", von links der Kulturreferent Wollenberg, Ingrid Redlich-Pfund sowie Petra Bergner. Photo Ortwin Scheider

Neuer Baustein für ein Kulturzentrum Radierpresse in „Haus 10" in Betrieb genommen / Hoffnung auf Bildhauerwerkstatt Seit letzten Donnerstag können sich die Künstler aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck und der Umgebung glücklich schätzen: In der Kulturwerkstatt „Haus 10" wurde die Druckwerkstatt eröffnet, in der die Künstler an Radierungen arbeiten können. Hierfür steht bereits eine Druckpresse zur Verfügung. Die Eichenauer Künstlerin Ingrid Redlich-Pfund, die die Druckwerkstatt in „Haus 10" (Kloster Fürstenfeld) von nun an betreut, wies darauf hin, dass noch eine zweite, größere Druckpresse in den nächsten Wochen aufgestellt werde. Für die technische Einrichtung der Druckwerkstatt bewilligte das bayerische Kultusministerium im Rahmen eines Programms zur Förderung von Künstlerwerkstätten 50 000 Mark. Mit diesen finanziellen Mitteln konnten die beiden Druckpressen und sonstige Kleingeräte angeschafft werden. Jetzt fehlen noch zwei Papierschränke (DIN A0), Kleinmöbel und ein hochwertiger Staubsauger. Die Künstler hoffen, dass sich entweder Sponsoren oder Privatleute finden, die aushelfen können. Auch gebrauchte Möbel sind willkommen. Wie man eine Radierplatte herstellt und wie man mit einer Radierpresse umgeht, zeigte die Fürstenfeldbrucker Künstlerin Petra Bergner anlässlich der Eröffnung der Werkstatt. In Zukunft können allerdings nur diejenigen Künstler in der Druckwerkstatt arbeiten, die mit der Technik bereits vertraut sind. Wenn die neue Werkstatt voll funktionsfähig ist, sind auch Seminare geplant, in denen man die Radiertechnik erlernen kann. Die Werkstatt steht den Künstlern aus der ganzen Region zur Verfügung, wozu beispielsweise auch Dachau, Landsberg und Weilheim gehören. Neben den Geldern für die Druckwerkstatt stellte das Kultusministerium weitere Mittel in Höhe von 50 000 Mark für die Einrichtung einer Werkstatt für plastisches Gestalten zur Verfügung. In diesem Zusammenhang hat die Künstlerschaft des Landkreises die Ankündigung der Bürgermeisterin Eva-Maria Schumacher und des Kulturreferenten Klaus Wollenberg mit Freude aufgenommen, dass „Haus 11" und „Haus 12" auf dem Areal von Kloster Fürstenfeld saniert werden sollen. Denn Teile des Erdgeschosses bieten sich geradezu an, um hier eine Werkstatt für plastisches Gestalten einzurichten. Vor diesem Hintergrund hoffen die Künstler, dass ihnen hier Raum zur Verfügung gestellt wird. Damit wäre ein spannungsvoller und dialogfördernder Austausch zwischen den Künsten und den Künstlern auch während der Arbeit gewährleistet.

Christine Hamel

|

||

|

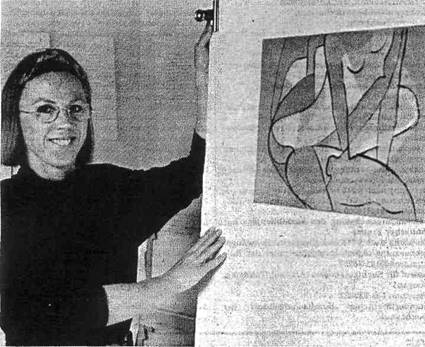

. FEUILLETON Süddeutsche Zeitung Nr. 11 / Seite III 15. Januar 1992

DAS ZEICHENSYSTEM SPRACHE in Frage stellen: Ingrid Redlich-Pfund (rechts) tut dies im „Haus 10" mit ihren Lettern-Bildern Photo: Ortwin Scheider Sprache als IrrwegIngrid Redlich-Pfunds Lettern-Kunst im „Haus 10“

„Ellschaft" liest der Betrachter erlöst, weil er doch noch etwas in Ingrid Redlich-Pfunds Lettern-Kunst findet, das nach traditionellen Zuordnungsregeln funktioniert: Denkt man sich ein „Ges-" davor, hat man halt die Beziehung zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem wiederhergestellt. Doch weiter sucht der Betrachter vergebens nach sinngebenden Buchstabenbeziehungen. Die Lettern-Bilder Ingrid Redlich-Pfunds, die die Eichenauer Künstlerin zusammen mit sieben Stelen in der Kulturwerkstatt des Hauses 10 im Kloster ausgestellt hat, demonstrieren vielmehr parzellisierte, partikularisierte und zerstreute Sprache, in der es keinen Anfang gibt und kein Ende, keine Buchstabenreihe, die nicht umgekehrt werden könnte, keine Hierarchien. säumten Gewebe von Sprachfragmenten gegenüber, durch die er sich seinen eigenen Irrpfad schlagen muss. Dass er darüber hinaus auch an den beweglichen oberen Teilen der Stelen drehen kann, gehört zur Konzeption des Raumes, in dem jeder, dem Beuysschen Diktum entsprechend, zum Künstler wird. Beobachtetes wird hier zum Konstrukt des Beobachters. Bei dem Werkstattgespräch, zu dem Ingrid Redlich-Pfund eingeladen hatte, verweist die Künstlerin immer wieder auf die Referenzliste ihrer Kunst, die auf James Joyce und seine Erzähltechnik der unvermittelten und assoziativen Folge von Bildern und Gedanken zurückgeht. Ingrid Redlich-Pfund hat sich mit ihrer Kunst ganz diesem Bewusstseinsstrom verordnet, der Unvereinbares zusammenkomponiert, Zusammengehöriges trennt und das zeitliche Nacheinander in ein räumliches Nebeneinander auflöst. Der Raum, den Redlich-Pfund im „Haus 10" gestaltet hat, baut einen Pendelgang zwischen Verweisen und Entsagen auf und trifft den Betrachter mit dieser antagonistischen Spannung. Diese wird auch von dem Schwarz der Stelen und dem monochromen Ton des Büttenpapiers getragen, das vor weißen Wänden hängt. Durch den Verzicht auf Farbigkeit konzentriert sich der Raum auf das Wesentliche: einen Sturz ins Leere, in dem die Zeichen ihre Referenten verlieren. Die Lettern-Bilder stellen radikal das Zeichensystem in Frage, nach dem wir leben: die Sprache: Sie spiegeln wie selbstverständlich das, was im Poststrukturalismus von Roland Barthes in die Formel gefasst ist: „Wenn wir unsere Gesellschaft in Frage stellen wollen, ohne zugleich die Grenzen der Sprache zu bedenken, mittels deren wir sie in Frage zu stellen vorgeben: Das ist so, als wolle man den Wolf vernichten und machte es sich in seinem Rachen bequem." So stellt sich in Redlich-Pfunds Raum neben aller eigener und persönlicher Erfahrung, ob gewollt oder ungewollt, auch ein Bezug zur „Ellschaft" her. Christine Hamel

|

||

|

. Fürstenfeldbrucker Tagblatt, Mittwoch 15. Januar 1992 FFB6

Kunst als greifbares ErlebnisWerkstattgespräch mit der Künstlerin Ingrid Redlich-Pfund in Haus 10Fürstenfeldbruck - „Ich möchte meine Kunst unter Menschen bringen, meine Werke präsentieren und Kunst meinem Publikum bewusst machen." Am vergangenen Sonntag öffnete Ingrid Redlich-Pfund, Trägerin des Fürstenfeldbrucker Kunstpreises 1989, die Türen von Haus 10 im Klosterareal, um Kunstinteressierten in einem Werkstattgespräch Auskunft über ihre neuesten Arbeiten zu erteilen. Der Blick fällt auf das Bilder- und Skulpturen-Szenario: Sieben schwarze, rechteckige, schmale Holzstelen und drei Bilder aus naturweißem Büttenpapier mit graphisch streng angeordneten Buchstabenreliefs- sonst nichts. Man kann den Kunstraum betreten, die Stelen berühren, sich ganz dem Rätsel der erhabenen, farbenlosen Buchstabenreihen hingeben, die scheinbar weder Wort, noch Satz, noch Sinn ergeben wollen. Und dennoch ahnt der Betrachter, dass sich dahinter eine Botschaft verbirgt, die man durch eine besondere Lesart entschlüsseln kann. Ingrid Redlich-Pfund hilft und liest den Text Zeile für Zeile, von links nach rechts, von rechts nach links in einer fließenden Bewegung: „Desensibilisierung für die Schattenseiten einer ästhetisch narkotisierten Gesellschaft." Des Rätsels Lösung gibt neue Rätsel auf. Die Eichenauer Künstlerin, die ursprünglich im Graphikdesign tätig war, entpuppt sich mit diesem Satz als Kritikerin unserer Zeit. „Ästhetik als Rauschmittel", so Redlich-Pfund weiter, „bedeutet die Zersetzung der Gesellschaft." Ihrer Meinung nach orientiert sich der konsumverwöhnte Mensch der westlichen Welt in seinem Denken und Handeln vor allem an äußerlichen Formen, an der Verwirklichung einer perfekten Ästhetik. Deshalb verliert er die Achtung vor den kleinen Dingen des alltäglichen Lebens, den Blick für das Wesentliche, für die inneren Werte. Die Künstlerin entwickelt ihre „Kunstphilosophie" aus ihren eigenen Lebenserfahrungen heraus. „Die Welt, in der ich lebe und das Bild, das ich mir von ihr mache, ergeben ein Ganzes, das sich jedoch in getrennt existierenden Bruchstücken und Teilen in meiner Erfahrung niederschlägt. Ich sehe die Welt als allumfassendes Fließen von Ereignissen und Strukturen in Bewegung." In ihrem Werk widmet sich Ingrid Redlich-Pfund der Darstellung dieser fließenden Bewegungen. Indem der Betrachter der Buchstabenreliefs den abgebildeten Satz in Schlangenlinien lesen muss, wird er mit der Idee als „allumfassenden Fließens" zum erstmal konfrontiert. Streicht er mit seinen Händen schließlich über die glatte Oberfläche der Holzstelen, lösen sich deren Spitzen in bewegliche Einzelkörper auf, die sich unabhängig voneinander um die Achse der unteren, starren Skulpturenteile drehen können. Alles ist Bewegung. Kunst wird hier sprichwörtlich zum be- greifbaren Erlebnis. Die Künstlerin hat es bei dem Gespräch verstanden, den Betrachter selbst zu einem Teil ihrer Kunst werden zu lassen und diese lebendig, erfahrbar in das tägliche Dasein zu integrieren. Andrea Dederra

Mit der Darstellung von Bewegung setzt sich die Eichenauer Künstlerin Ingrid Redlich-Pfund in ihrem neuesten Werk in der Kulturwerkstatt Haus 10 auseinander. Foto: Hartmann

|

||

|

. SZ Donnerstag 10. Mai 1990, FFB Feuilleton

Bewegungen und MomentaufnahmenKunstpreisträgerin Ingrid Redlich-Pfund zeigt ihre neuen Werke in München Fließendes Wasser ist mein eigentliches künstlerisches Vorbild, sagt die Graphikerin Ingrid Redlich-Pfund. Wasser ist elementar und selbstverständlich, so sollte auch Kunst sein. Es geht der Eichenauer Zeichnerin um die Darstellung von Bewegung, und das kühle Nass erscheint ihr als das Medium mit den größten Interpretationsmöglichkeiten. Wellen und Strudel, Gischtspritzer oder Rinnsale sind Teile eines ganzheitlichen Bewegungsablaufs und dienen der Künstlerin als Ausgangspunkt zum kreativen Schaffen. Aber nicht das naturalistische Abbild ist gesucht, in vielen Abstraktionsprozessen wird die Essenz der Bewegung herausgefiltert So geraten Strudel zu Kreisen, Wassertropfen zu Punkten und Wellen zu geschwungenen Linien. Ingrid Redlich-Pfunds momentaner Schwerpunkt liegt in den „Manuellen Blinddrucken". Diese Methode hat die Künstlerin aus der Technik der Kaltnadelradierung weiterentwickelt. Sie hat hierbei die Kaltnadel durch das Falzbein und die Metallplatte durch Papier ersetzt. Das Büttenpapier , wird gewässert und anschließend, seitenverkehrt zur Skizzenvorlage, auf der Rückseite mit dem Falzbein bearbeitet. So entsteht durch den Druck des Zeicheninstruments auf der Vorderseite automatisch eine reliefartige Struktur. In diesen Blättern verzichtet die Graphikerin auf jegliche Farbe. Sie sieht das Weiß des Papiers als Symbol der Reinheit und des Geistes. Der monochrome Ton des Büttenpapiers verstärkt dabei die künstlerische Aussage der Blindprägung und konzentriert das Sujet auf das Wesentliche. Im letzten Oktober wurde Ingrid Redlich-Pfund mit dem Kunstpreis des Landkreises Fürstenfeldbruck 1989 ausgezeichnet Eine Fachjury wählte ihre Farbradierung ,Boccia" in der Sparte Graphik zur besten Arbeit „Boccia" ist noch eines der früheren gegenständlichen Bilder der Künstlerin. In diesem Blatt thematisiert die Zeichnerin den Symbolgehalt der Kugel'. Als Alternative zu Massenkonsum und Kommunikationsarmut unserer heutigen Zeit kann das Bocciaspiel jedoch auch betrachtet werden. Die Gemeinde Eichenau kaufte das preisgekrönte Werk und machte es der italienischen Partnerstadt Budrio (Emilia Romagna) bei einem Besuch zum Gastgeschenk. Nun ziert die prämiierte Malerradierung die Wände der Pinakothek in Eichenaus südlicher Partnergemeinde. Wer nicht extra nach Italien will, kann es auch näher haben. Das Kunstforum im Arabellapark München zeigt noch bis zum 31. Mai (Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr) einen Querschnitt von Arbeiten der letzten Jahre. Unter dem Motto „Wellen-Wirbel-Ströme" präsentiert Ingrid Redlich-Pfund neben manuellen Blinddrucken noch Farbradierungen, Bleistiftzeichnungen und Siebdrucke in den Räumen am Rosenkavalierplatz. Die Verkaufsausstellung gestaltet sich über zwei Etagen. Im Erdgeschoß hängen die meisten abstrakten Blinddrucke, und im ersten Stock sind Siebdrucke und Radierungen der Jahre.1986 bis 1987 zu besichtigen. Nicht nur abstrakte wie kalligraphische Zeichenkürzel sind bei den Blinddrucken auszumachen, einige der ausgestellten Exponate lassen die Arabesken von verschachtelten Frauenkörpern erkennen. Hier verdichten sich die Linien und lösen sich wieder auf, Körperüberschneidungen stehen als Kontrapunkt zur freien Fläche. Die Relieflinien bündeln die ornamental wirkenden Gestaltsfragmente zu einer formal konzipierten Einheit Je reduzierter die Mittel, desto ausdrucksstärker geraten die Kompositionen der Eichenauer Künstlerin.__ Etwas versteckt gehängt vier kleinformatige Bleistiftzeichnungen, die wie Vorskizzen zum Bewegungssujet anmuten. Diese interessante Ergänzung komplettiert und verdeutlicht das kreative Moment Erwähnenswert in der Exposition auch die farbigen Malerradierungen „Klang I, II, III". Zarte Töne (grün, gelb, rosa) kontrastieren mit dunklen Pinselgesten. Drei abstrakte Werke, deren zeichnerischer Ursprung, die Abbildung des Weihnachtsoratoriums, nur noch anhand einer Erklärung der Künstlerin, nachvollziehbar ist Dann aber tauchen Geigen und Posaunen vor dem Betrachterauge auf. Ingrid Redlich-Pfund wurde 1947 in Gratwein bei Graz geboren. Nach einem Architekturstudium in Innsbruck ging sie. für einige Jahre ins Ausland. Italien, England und Spanien waren ihre Stationen. Während dieser Zeit arbeitete sie als Dolmetscherin. In der Bundesrepublik begann sie 1976 mit Zeichen- und Malkursen an der Volkshochschule in Essen. Von 1983 bis 1988 studierte Ingrid Redlich-Pfund an der Folkwangschule in Essen Malerei und Graphik. Über die Europäische Akademie in Trier belegte sie Kurse bei den Professoren Gassmann (USA), Guiffret (Frankreich) und Allen (England). Seit 1988 lebt die Graphikerin in Eichenau. Durch die Verleihung des Kunstpreises wurde man im Fürstenfeldbrucker Landkreis auf die Künstlerin aufmerksam, und sie wird sicher eine Bereicherung für das Brucker Kulturleben bedeuten. Stefan Wehmeier

INGRID REDLICH-PFUND, im letzten Jahr mit dem Kunstpreis des Landkreises ausgezeichnet, stellt noch bis zum 31. Mai ihre neuen Graphiken im Kunstforum des Arabella-Parks München aus. Die Galerie ist von Montag bis einschließlich Freitag jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Photo: Scheider

|